发布人:超级管理员 来源:本站 发布日期:2025/8/6 浏览次数:

近日,重庆的气温一路飙升,居高不下。重庆大学附属江津医院胸痛中心短短一天内,就接收了4位急性心肌梗死的患者,而当天正是40℃的高温天气。

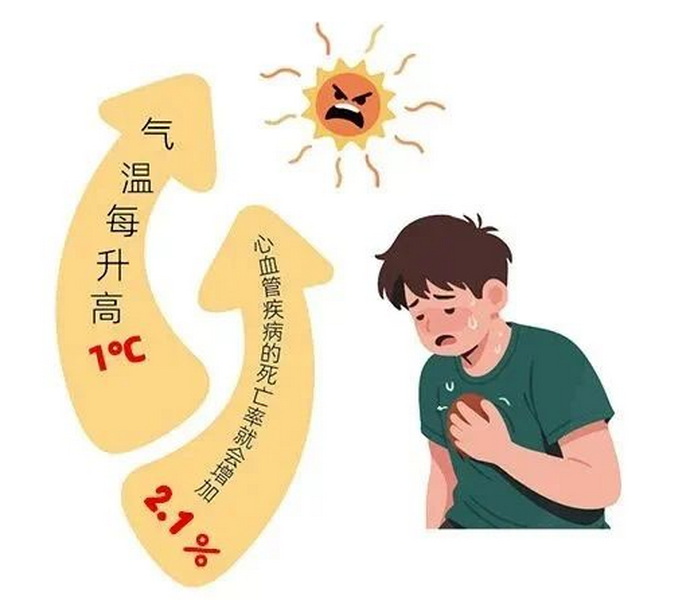

许多人以为心梗是“冬季杀手”,炎炎夏日应该是心肌梗死的“淡季”。但实际上夏季心肌梗死的发病率也很高,我国此前发布的一项研究显示,热浪期间气温每升高1℃,心肌梗死住院率增加0.6%-12%。为什么气温高,心脏出问题或病情反复的人会增多呢?今天我们就来揭开这一“反常”识现象背后的秘密。

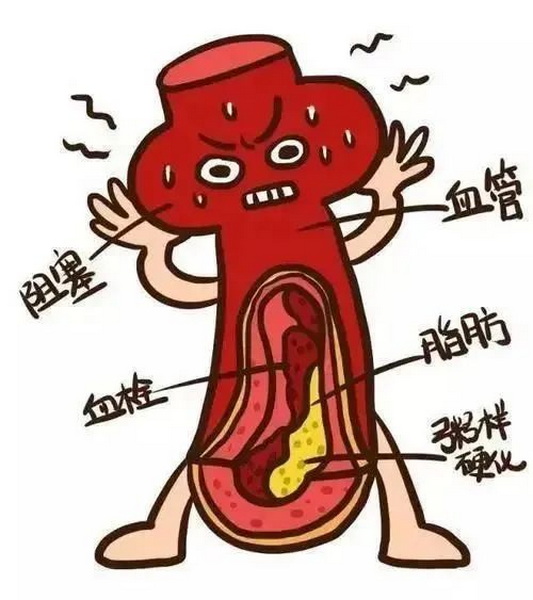

一、心脏的“断供”危机:急性心梗的发病真相

急性心肌梗死本质是给心脏供血的冠状动脉突发阻塞,导致心肌缺血坏死。其发生机制如同水管系统崩溃:

◆动脉粥样硬化(90%以上的“罪魁祸首”):胆固醇等物质在冠状动脉内壁沉积形成斑块,逐渐阻塞冠状动脉血流;

◆斑块破裂触发血栓:当斑块突然破裂,血小板迅速聚集形成血栓,短短几分钟内可完全阻断血流;

◆冠脉痉挛(“隐匿推手”):吸烟、寒冷或压力刺激下冠状动脉异常收缩,突发性切断冠状动脉血流;

◆心肌耗氧失衡:剧烈运动或情绪激动时,心肌需氧量暴增而供血跟不上,最终导致“断供”。

二、夏季高温:心梗的“隐形加速器”

为什么酷暑会成为心脏的“高危期”?三大生理机制正在悄然瓦解心脏防线:

血液“分流”致心脏缺血:高温下人体需散热,体表血管扩张,更多血液流向皮肤,心脏供血被“偷走”。冠脉狭窄者此时更容易出现心绞痛甚至心肌梗死;

血液浓缩形成“血栓温床”:大量出汗导致血容量减少,血液黏稠度升高,狭窄血管内血流更缓慢,血栓形成风险骤增,一旦血栓堵住了冠状动脉,就会发生急性心肌梗死。

神经高压负荷,心脏过劳运行:高温状态下交感神经兴奋性增加,心率加快、心肌收缩增强,耗氧量更是大幅度提高,甚至诱发血管痉挛,如同超载的引擎随时可能崩溃。

三、夏季“自爆”的高危行为

高温天气下,一些你不以为然或习以为常的日常小事,可能成为一道“索命符”:

运动后冲凉水澡:遇冷后血管从扩张状态突然收缩,诱发血管痉挛;

猛灌冰饮料:过冷食物容易刺激肠胃,引起血管收缩和血压波动,诱发心脑血管疾病发生;

频繁进出空调房:血管反复收缩扩张,增加斑块破裂风险;

烈日下剧烈运动:高温叠加高耗氧,过度出汗血液浓缩,心脏承受双重打击;

科学护心,一起学习

01斩断致病根源:控制危险因素

三高管控:高血压、糖尿病及高脂血症患者均需要严格控制血压、血糖及血脂水平,在专科医生指导下规律服药及及时复诊,切勿擅自停药;

彻底戒烟:研究表明长期吸烟的人患心肌梗死的风险是正常人的3倍,而稳定型冠心病患者在确诊后的任何时间戒烟都能将发生冠心病重大事件的风险降低近50%;

减重减负:BMI,体重指数,指体重(千克)除以身高(米)的平方,需控制在24以下,腰围:男性<90cm、女性<85cm。

02夏季特别防护:给心脏“降温”

智慧补水:少量、多次饮水,即使不口渴也应主动补水,避免一次性大量饮水加重心脏负担;运动出汗后,适量补充淡盐水或含钾的电解质饮料,避免饮用低温饮品。

温差缓冲:合理使用空调,进出空调房前在门口停留适应(空调温度不宜太低,26℃左右为宜);运动后大量出汗避免使用凉水冲澡。避免温度骤变对血管的刺激。

错峰出行:中午12点至下午3点是每天最热的时段,尽量避免外出;若必须外出,做好防晒,尤其是使用物理防晒(防晒衣、帽子等);尽量避免在室外长时间活动或剧烈运动。

03强化心脏韧性的生活方式

健康饮食:遵循低热量、低盐、低脂肪、低胆固醇、高维生素的 “四低一高”饮食原则,切忌暴饮暴食。

适度运动:避开高温时段,每日坚持运动约30分钟左右(心率达最大心率60%-70%为宜)。

充足睡眠:睡前避免饮用刺激性饮品,夏昼时间长,但也不宜连续熬夜,按时睡觉,保证睡眠时长。

心理防护:保持情绪舒畅,避免“情绪中暑”。

重庆大学附属江津医院心血管内科医师再次提醒广大群众

及时识别心肌梗死“信号”尤为重要,当出现典型的胸骨后压榨性疼痛持续超过15分钟不缓解,濒死感伴冷汗、恶心或呕吐,均应立即停止活动,并拨打120,黄金急救时间120分钟!若出现一些不典型的症状如持续性牙痛、喉部紧缩感、肩背部疼痛、腹痛等,也应警惕急性心肌梗死并及时就诊。